起きないとされてきた事故が起きた

今年3月の東北地方太平洋沖地震の発生後に、それまでわが国では決して起きないとされてきた過酷事故が福島第一原子力発電所で起きて、大量の放射性物質が放出され、空気や土壌、水、食物などから次々と放射性物質が検出されるたび、わが国政府は「ただちに健康に影響の出る量ではない」と繰り返し説明した。それにあわせて『専門家』(なぜか東大の先生が多かった)と呼ばれる人たちが盛んにマスコミに登場して「100mSv以下なら安全」、「基準値以下だから安心」、「低い線量だから大丈夫」などと『安全』を強調した。「低線量でも注意が必要だ」とする立場の人たちは、マスコミに呼ばれることはなかった。

「ただちに影響はない」と聞いた人の多くが思ったに違いない――『後から影響が出るのだな』

政府は何よりも事態をできるだけ小さく見せたくて、「ただちに影響はない」とコメントしたに違いない。低線量では急性の放射線障害は発症しないので、そのコメント自体は間違いではない。問題は、マスコミに登場した『専門家たち』がこぞって「・・・以下だから安全」と言い切ったことである。

急性障害は出ないが・・・

「ただちに影響はない」とは、今回の事故で被曝することによって脱毛、火傷、下痢、嘔吐、ひどいときは死亡といった急性の放射線障害の症状がすぐに出ることはないという意味だ。原発事故後に高線量の現場に飛び込んで長時間その場に滞在しない限り、高レベルの放射線による急性障害は出ない。しかし、急性の症状が出なかったら、それで将来的にも本当に安全と言えるのか。

それというのも、たとえ被曝量がそれほど多くなかったとしても、後になって障害が出てくることがあるからだ。それは晩発性障害と呼ばれ、被曝直後ではなく、5年後、20年後、あるいは50年後に被曝が原因でガンになってしまう人たちが出てくることを広島・長崎の被爆者が私たちに教えている。

「被曝」とは、私たちの体を作っている分子結合の何万倍、何十万倍のエネルギーの塊が体内に飛び込んできて、遺伝情報を傷つけることだ。ちょっとDNAに傷がついた程度でも、その傷が細胞分裂で増やされていくのだから、「全く影響がない」などとは決して言えない。「人体に影響のない被曝」などというのは全くのごまかしで、どんなにわずかな被曝でも、放射線がDNAを含めた分子結合を切断・破壊するという現象は起こる。

ICRPなども指摘「放射線被曝に安全値はない」

これまで放射線の影響を調べてきた国際的な研究グループは、ECRR(欧州放射線リスク委員会)を始め、ICRPの学者、WHOの見解、科学者の集まりである全米科学アカデミーの学者も皆「放射線被曝には安全値はない」と指摘している。全米科学アカデミーの中に放射線の影響を検討する委員会(BEIR;電離放射線の生物学的影響に関する委員会)があり、それが2005年に7番目の報告(BEIRⅦ)を出したが、その結論部分には「利用できる生物学的、生物物理学的なデータを総合的に検討した結果、委員会は以下の結論に達した。被曝のリスクは低線量に至るまで直線的に存在し続け、しきい値はない。最小限の被曝であっても、人類に対して危険を及ぼす可能性がある。こうした仮定は『直線、しきい値なし(LNT;Linear

Non-Threshold)』モデルと呼ばれる」と書かれている。

このLNTモデルが出てきた背景には、非常に長い期間にわたる研究の積み重ねがある。広島・長崎に原爆を落としたアメリカは、1950年から被爆の健康影響を調べる寿命調査(LSS;Life

Span Study)を開始した。広島・長崎の近距離被爆者約5万人、遠距離被爆者約4万人、さらに比較対照のため原爆が炸裂した時に広島・長崎にいなかった人(非被爆対照者)約3万人を囲い込んで被爆影響の調査を進めた。半世紀にわたる調査の結果、50ミリシーベルト以下の低線量被曝でも、ガンや白血病になって死亡する確率が高くなることを示唆する研究結果が報告されている。

ICPRも「しきい値はありそうにない」

ところが、被曝の影響をできるだけ小さく見せたい人たちは、これらのモデルを絶対に認めようとはせず、「生き物には放射線被曝で生じる傷を修復する機能が備わっている(修復効果)」、「放射線に被曝すると免疫が活性化されるから、量が少ない被曝は安全、あるいはむしろ有益である(ホルミシス効果)」などを理由に、「50ミリシーベルト以下の被曝は何の問題もない」と主張してきた。

私たちに備わっている修復機能は、本当に被曝で受けた傷を直すことができるのだろうか。LNTモデルを採用していない国際放射線防護委員会(ICRP)でさえ、「生体防御機能は、低線量においてさえ、完全には効果的でないようなので、線量反応関係にしきい値を生じることはありそうにない」と述べている。保健物理学の父と呼ばれ、ICRP委員も務めたK・Z・モーガン氏は「私たちは当初、あるしきい値以上の被曝を受けなければ、人体の修復機能が細胞の損傷を修復すると考えていた。しかし、その考え方が誤りであった」と認めている。

確定していないのに「安全」と言い切っていいのか

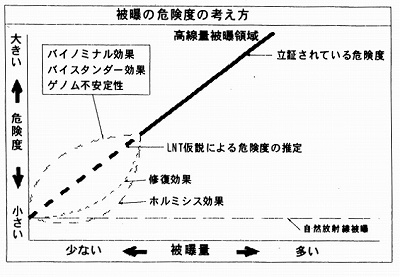

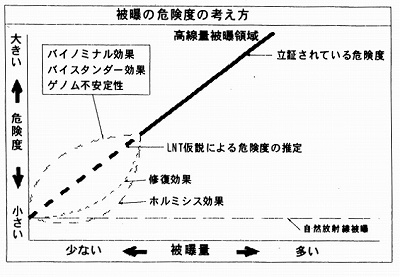

左の図は被曝の危険度の考え方を表したものだ。図の中で、実線部分は立証されており、破線直線部分は実線を外挿したもので、危険度が被曝量に比例するという考え方に基づく(LNTモデル)。破線直線部分の上下に被曝の危険度をよりシビアに見る人たちと低く見せようとする人たちの説がそれぞれ表わされている。破線の部分はいまだ研究中で確定しておらず、それを「・・・以下は安全」と言い切ってしまっていいのか。現時点で確定していないことは「今は確定していない」と正直に言うべきで、両論併記が公平な態度ではないだろうか。

なお、左のグラフの中で、バイスタンダー効果とは被曝した細胞から被曝しなかった周辺の細胞に遠隔的に被曝情報が伝えられる現象で、遺伝子(ゲノム)不安定性とは被曝の損傷を乗り越えて生き残った細胞集団に「遺伝子不安定性」が誘導され、長期間にわたってさまざまな遺伝的な変化が高い頻度で生じ続ける現象である。それぞれ最近の科学の進歩による分子生物学的な研究の結果発見されている現象である。

長期にわたる健康被害のリスク

私たちは、空気呼吸と食物経口摂取という不可避の生体メカニズムによって福島第一原発事故からの放射能を内部に取り込み、また環境中にも放射性物質がずっと存在し続けるという極めて長期にわたる健康被害のリスクを抱え込んでしまった。感染症と同様、放射線に対する感受性にも個人差があるのだろうが、自分が放射線への耐性が強いか弱いかは、照射実験をして確かめるわけにもいかず、時間経過後の結果でそれを知るしか方法がない。

細胞分裂が活発な子どもたち、そして胎児は、成人に比べてはるかに敏感(3〜4倍といわれる)に放射線の影響を受ける。前述のBEIRⅦは、「小児ガンの研究からは、胎児期や幼児期の被曝では低線量においても発ガンがもたらされる可能性があることもわかっている。たとえば、『オックスフォード小児がん調査』からは『15才までの子どもでは発ガン率が40%増加する』ことがわかっている。それがもたらされるのは10〜20mSvの低線量被曝においてである」と報告している。

低線量被曝に対する対策の提案

以上のことを踏まえて、低線量被曝に対する対策の提案をしたい。

低線量被曝で障害が発生する確率は低いとされている。ICRP勧告による致死ガンのリスク係数;0.05/Svを採用し、リスクの割合が線量に比例するとして、10mSvでは係数0.0005すなわち1万人に5人が致死ガンの可能性がある。これが大勢に科せられれば、障害を負う人は増える(10万人で50人、100万人なら500人)。

まず、今回の原発事故によるすべての損害を東京電力と国が補償することを前提とする。事故による放射線被曝がなくてもガンになる人は多い。その分まですべて東電の負担とすることは理に適っていない。だからと言って、新たなリスク増加に対してまったく免責することも間違いである。

従って、東京電力には一定の負担をさせ、残りは国の責任で一般社会福祉と一体で検診体制、発ガン時の保障体制を作るべきである。

低線量被曝による晩発性の障害に関しては、事故による可能性が低い発ガンに対しても、国が万全の体制を作ることを早期に決断し、それを宣言し、実行することが求められる。

検診による早期発見と適切な治療が行われれば、被害は確実に軽減される。